INTERVIEW

人間にとってプラスチックとは何なのか? 時代をアーカイブする「超分別ゴミ箱2023プロジェクト」人間にとってプラスチックとは何なのか? 時代をアーカイブする「超分別ゴミ箱2023プロジェクト」人間にとってプラスチックとは何なのか? 時代をアーカイブする「超分別ゴミ箱2023プロジェクト」人間にとってプラスチックとは何なのか? 時代をアーカイブする「超分別ゴミ箱2023プロジェクト」人間にとってプラスチックとは何なのか? 時代をアーカイブする「超分別ゴミ箱2023プロジェクト」人間にとってプラスチックとは何なのか? 時代をアーカイブする「超分別ゴミ箱2023プロジェクト」

藤幡 正樹

SHARE!

人間にとってプラスチックとは何なのか?時代をアーカイブする「超分別ゴミ箱2023プロジェクト」

update 2023.12.28

# アート

# 海洋

# イベント

# 教育

# リサイクル

今や私たちの生活の中で、ゴミや資源の分別は日常的な行為となっている。日本でリサイクルが推進されるようになったのは、「循環型社会元年」と位置付けられた2000年頃のことだ。高度経済成長が大量生産・大量消費・大量廃棄の経済システムを生み出したのち、環境負荷や資源消費の拡大を抑制すべく3R(Reduce—発生抑制、Reuse—再使用、Recycle—再生利用)の循環型社会へと舵を切り今に至っている。

2023年9月23日〜11月5日に開催された東京ビエンナーレ2023で、メディアアーティストである藤幡正樹氏を中心とした『超分別ゴミ箱2023プロジェクト』の展示が行われた。「日常的なゴミの分別を極端に推し進めると、それはある種のアーカイブになり、情報になる」という藤幡氏の発想から立ち上がったこのプロジェクト。大きな社会問題であるプラスチックの廃棄や分別回収にフォーカスし、展示やワークショップ、トークとディスカッション、そして4人のアーティストの作品などを通して、プラスチックを取り巻く問題を考え、理解の方法を探っている。

超分別ゴミ箱2023プロジェクト「コンビニ型の超分別ゴミ箱」(東京ビエンナーレ2023での展示)

展示会場となったエトワール海渡 リビング館では、「コンビニ型の超分別ゴミ箱」として、コンビニを模した空間にコンビニ売上ランキングのPOSデータから選ばれた商品パッケージごとの“ゴミ箱”が、ずらりと陳列されていた。おそらく誰もが生活の中で馴染みのある空間。そして多くの場合、開封と同時にほとんど無意識的にゴミ箱に投入されるパッケージ。普段、ゴミとなったパッケージのその先に思いを馳せる人はどれくらいいるのだろうか?

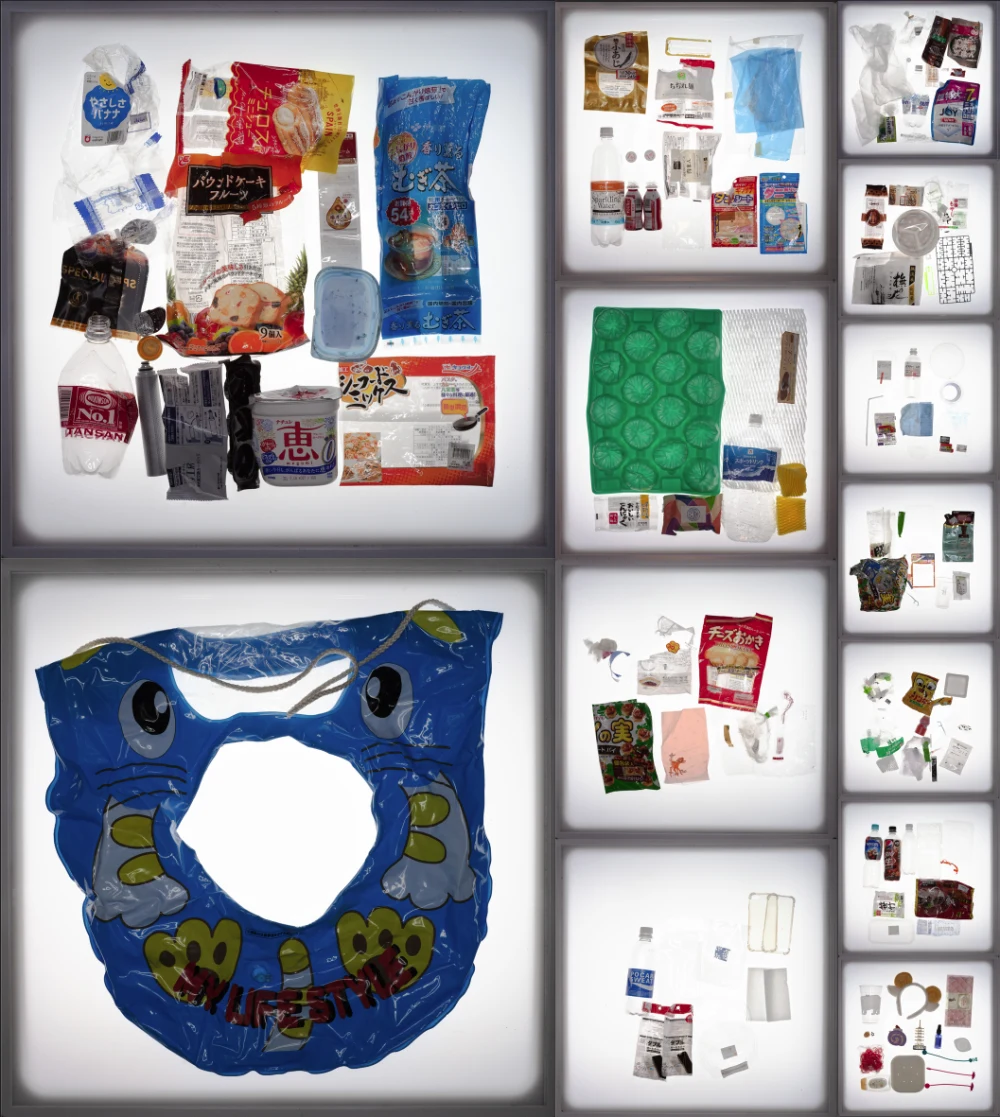

プロジェクトのもう一つの柱である「ラブ=プラスチック・ワークショップ」では、およそ40家族が6週間集めたプラスチックを1家族の1日分を1枚の写真として記録している。さらに、そのプラスチックを分別したものを素材として「2023年のプラスチックでできた貝塚」をモニュメントとしてつくるという作業が、ビエンナーレ閉幕後も継続して進行中だ。

プロジェクトの狙いや社会課題に対するアートというアプローチについて、藤幡氏と『超分別ゴミ箱2023プロジェクト』の主要メンバーである長峰宏治氏にBipass編集部が話を伺った。

右から長峰 宏治氏、藤幡 正樹氏、Bipass編集部。

“新しい見せ方”をつくる。今と未来につなげるメディアアート

—まずは、藤幡さんがどのようにメディアアートを捉えているのか、またこれまでどのようなことをテーマにしてきたのかを教えてください。

藤幡正樹氏(以下、藤幡):僕は子どもの頃からどちらかというと理工系の思考で、根本には技術に対する好奇心があります。アーティストはみんなエモーションや情熱で創作していると思われがちですが、例えば絵を描くにも写真を撮るにも、道具に対する理解が必要だし、技術に対する理解とそれを使いこなす技巧が必要です。表現には技術がとても関係しているということです。それに加えてメディアアートの面白いところは、技術だけではなく作品の見せ方なども創造性と大きく関わってくるところ。僕は新しい見せ方=メディアをつくるということも、メディアアートだと思っています。

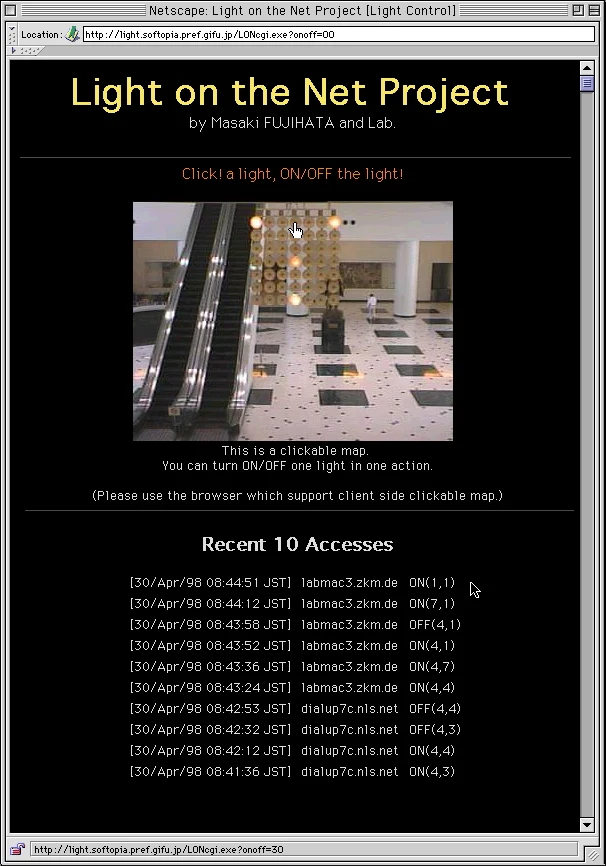

インターネットが一般的になってからは特に、作品を展示する場所はギャラリーや美術館に限られなくなりました。インターネット上では、URLさえ分かればどこからでもアクセスできますから。1996年に、『Light on the Net』という作品をつくりました。岐阜にできたソフトピアというビルに49個の電球を設置し、ネット上でクリックすると電気をつけたり消したりできるというもので、設置から3年間くらい展示していました。作品を楽しんでくれた海外の人からメールが来たりして、アートを鑑賞する環境が変わっていくということが実感できました。

藤幡 正樹氏/メディアアーティスト

「Light on the Net」はウェブブラウザー上で参加鑑賞する作品だった。この写真は過去のアクセス記録をもとに作成した動画からの一コマ。動画は「岐阜おおがきビエンナーレ2017」で展示された。

ウェブブラウザから見た状態。1998年4月にNetscape上でキャプチャーされている。ドイツからのアクセス記録が見える。

実際のソフトピアビルの現場。電球が点滅してパターンが変化していることは判るが、現場では誰がスイッチをオンオフしているのかは、ブラウザを開かないと判らない。

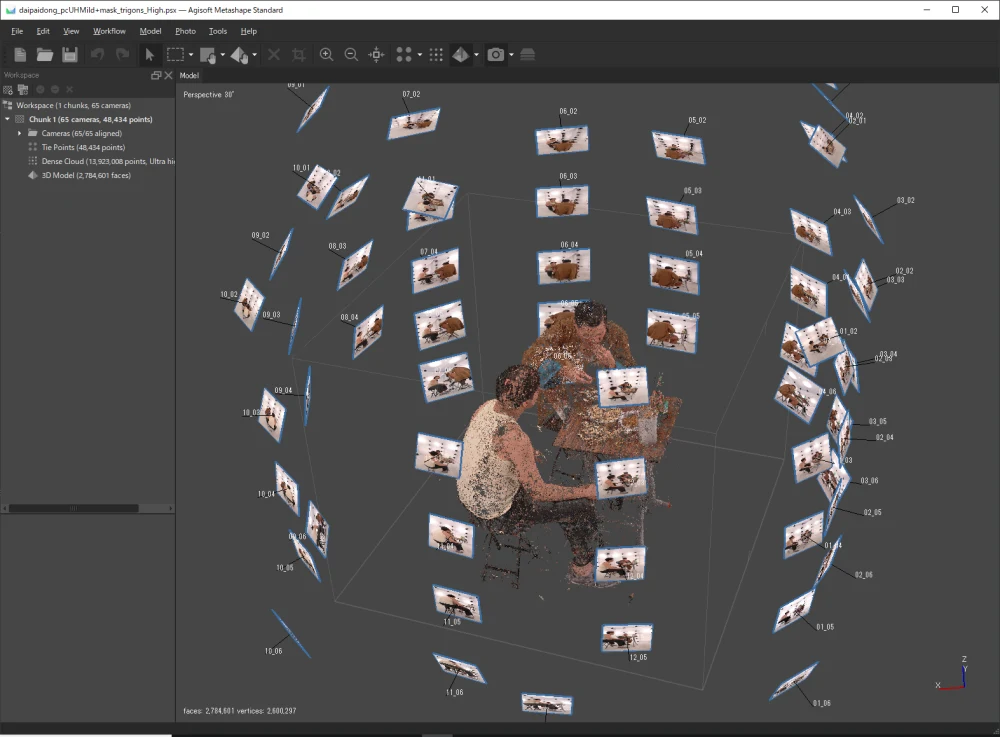

藤幡:ここ10年くらいは、AR(拡張現実感)技術がすごく面白い。僕は、ARが最もナチュラルなヒューマン・コンピュータ・インターフェイスだと捉えています。ARに取り組むようになってから、香港で歴史をテーマに作品をつくりました。メディアは遠くのものや過去のものなど、どこかにあるものをここに運んでくれるものであり、歴史や記憶と関係しています。このプロジェクトでは戦後のイギリス統治時代の1950〜1970年代の香港カルチャーが見えるような、人物が撮影された写真をもとにして、当時の場面を再現したのですが、それはすごく勉強になったし面白かったです。

現在の香港、湾仔の路上で作成したモデルをARで配置。一見して見分けがつかないほど、溶け込んでいる。

70台のカメラ画像を元にして3次元データを作り出す。PC上で処理しているところをスクリーンキャプチャーした。

さらにここ3年くらいは、『BeHere/1942』という戦時中におきたロサンゼルスの日系人の強制収容をテーマにした作品をつくっていました。一般的に歴史を語るメディアは、読み物などの言葉で伝えるものが中心になっています。強制収容された体験を持つ方たちのオーラルヒストリーなども当然ありますが、言葉にはやはりそれを語る当人のバイアスがかかっている。でも例えば残された写真を見ていると、収容所の中やバスに乗るときの写真の中に、強制収容されるという状態であるにも関わらず笑顔がいっぱいあるんです。中にはすごく自然で自由な表情もある。テキストで残された記録とは違う事実が見えてきます。そこからその理由を探るリサーチをずっと続けていって、最終的に、写真というメディアが持つ根本的なヒエラルキーとでも呼べば良いのか、カメラという暴力性を最新の技術であるARを通して表現できないかと考えました。

『BeHere/1942』の展示のあったロサンゼルスの全米日系人博物館の前庭で、収容所行きのバスを待つ人々がARによって再現されている。タブレットを持って歩きまわると、まるで映画のセットの中を歩き回っているような錯覚を覚える。

タブレット上からのスクリーンキャプチャーをパノラマ合成したもの。

今回は、コンビニで販売されている商品に焦点を当てて、およそ600種ほどの分別ゴミ箱になった。

社会のテーマをアートの視点で捉え体験を手渡す

—『超分別ゴミ箱2023プロジェクト』はどのようなきっかけで始まったのでしょうか?

藤幡:1995年頃、日本では可燃ゴミと不燃ゴミの2つしかゴミ箱がなかったのですが、ドイツへ旅行した時に、到着した空港ロビーには4種類のゴミ箱があったんです。それが最初のきっかけだったかもしれません。帰国後、当時教えていた慶應義塾大学環境情報学部のゼミで、この分別ゴミ箱をもっと増やすとどうなるかという課題を出しました。

長峰宏治氏(以下、長峰):僕はそのとき大学3年生で、藤幡研究室のゼミに入っていたんです。藤幡研究室はメディアアートの研究室ですが、いきなりコンピューターを使って何かをするのではなく、まず思考の訓練をするためにお題が出され、それをメディアとしてどう捉えるかということをしていました。僕はCGやインターネットを使い作品をつくっている先生の研究室に入ったと思っていたら、「ゴミ」というお題を与えられた(笑)。でも、このお題が最初に思っていた以上に深く面白く、のめり込みながら取り組んでいきました。

長峰 宏治氏/アサヒアクシス株式会社 CAMWACCAメンバー

—テクノロジーを使いながら環境問題や社会問題に対してアートで取り組むということについては、どのような狙いがあったのでしょうか。

藤幡:SFCの超分別ゴミ箱と同じ頃に実現した、『漂着重油交換展』というプロジェクトがあります。1997年にロシア船籍のタンカー「ナホトカ号」が日本海で座礁し、三陸の海岸に大量の重油が流出するという事件がありました。そして、そこにボランティアがたくさん集まり、海岸を掃除するというアクションが起こりました。僕はその一連の動きを学生といっしょに見ていて、この油を全てクリーンアップしたら記憶がなくなってしまうのではないかと思った。それで広川泰士さんというすばらしいカメラマンと一緒に現場に写真を撮りに行ったんです。

—それをアートとして捉えることで、世の中に発信できるメッセージがあったということでしょうか。

藤幡:そうですね。現場に行くと海岸一帯が茶色いオイルで覆われている。それはもう完全に掃除できるような量じゃないんです。それを放っておけば、被害はもっと広がるわけですが、無くなってしまうとその事件の記憶もなくなるだろうし、その現場の凄さを知らない人たちに伝えることもできなくなる。同じような事故は太平洋側でだって起こる可能性があるのに、みんな無関心だというわけです。結果的に僕の取った写真を布にプリントして、床や海岸に敷き詰めるというイベントを茅ヶ崎や葉山、江ノ島、横浜のギャラリー、北海道でも展示しました。

1997年5月26日朝日新聞朝刊

1997年5月10日、葉山森戸海岸の展示風景

魚がプランクトンと間違えて食べてしまう、海を漂うプラスチックの匂いを体験できる作品。『超分別ゴミ箱2023プロジェクト』の一環として展示された。(上田麻希「あのプラスチック、美味しそう」)

—物事の本質を正しく伝えていく手段であり、テレビなどの大きなメディアとは違う伝わり方ですね。アートというアプローチでの伝え方や活動で難しさを感じるところはありますか?

藤幡:僕はこれまでにない新しいメディアを通して可能になるであろうことは、言語的に知ることではなく、体験させることだと思っています。新聞が誕生して以来、単一の情報を大きく拡散するマスメディアの技術はものすごく進歩を遂げていますが、そこで行われていることは言語的な伝達です。人間には言葉にできない感覚の領域があり、それは体験しないとわからない。そういうものを、後世に伝えたり、遠く離れた人に伝えることができるのがメディアアートです。言葉で伝えることができるのならば、やる必要はないんです。

長峰:アートの場合は、「正しいか正しくない」とか「善悪」ではない捉え方で表現するという発想があると思います。ゴミのプロジェクトも、もちろん環境問題に関わることではありますが、正しいことを伝えるためにやっているわけではありません。とことん分別していき、根本的なところに到達したときに何が見えるのか。それを言葉で探るのが哲学かもしれませんが、僕たちは体験を通して、目の前にあるものを「あなたはどう感じますか?」と提示しているんです。

プラスチックについて話そう。「ラブ=プラスチック・ワークショップ」

藤幡:善悪でだけ捉えていると、正義を振りかざす人が出てきます、例えばこれまでは炭素が悪ではなかったように、現時点での正義も5年も経てば変わっている可能性がある。また先ほどの重油の話では、タンカーが座礁せずにきちんと運ばれていれば、使い古された油を再利用することもできたかもしれない。重油自体が悪いわけではないんですよね。そういう色んな側面をちゃんと見ないといけないし、その手段として体験や経験があるということだと思います。

—プラスチックメーカーも、プラスチックというだけでネガティブに捉えられてしまうことがありますが、問題はプラスチックそのものではないんですよね。今つくられているプラスチックがどういうものなのか、そもそもプラスチックがどういう経緯で社会の中で使われるようになったかなど、伝えるべきことは色々あります。

藤幡:そうですね。このプロジェクトのワークショップでは、プラスチックのことをもっと知る必要があると思い、「ラブ=プラスチック・ワークショップ」と名付けました。僕たちはプラスチックがどういうものであるのかということをきちんと教わってきていません。例えば、木については誰でも子どもの頃から身近に触れていて、生活の中で経験を通して教育されてきた。一方、プラスチックに関しては、そういった機会はゼロです。パッケージの封を切った瞬間にゴミになってしまう。これはおかしいと思ったんです。なぜプラスチックが使われているのか、どうやって開発されたのか、まずは話をしなければいけないんじゃないかなと。僕もこのプロジェクトを始めて、プラスチックについてたくさん勉強しました。

—そうやって向き合い始めると、見えてくる世界も違ってきそうです。これまでメーカーは、目の前のお客さんにものが売れるということで企業活動として成立していましたが、これからはそういったことをしっかり伝えていかないといけないと思っています。

ワークショップ参加者が収集したプラスチックを、1日分が一枚の写真という前提で撮影したもの。

藤幡:このプロジェクトは、まずパートナーになってくれる企業集めから始めました。最初にアプローチしたのは、消費者との接点があるコンビニです。そこから消費者が手に取る商品のパッケージをつくる企業、そしてその先にあるパッケージの素材をつくる企業、さらにリサイクルプラントの企業にも行きました。プラスチックの生産や消費、廃棄にまつわる上流から下流までの全てに声をかけたかったんです。結果的に、セブン&アイ・ホールディングス、ファミリーマート、ローソンさんからはじまり、アサヒグループホールディングス、東洋製罐グループホールディングス、さらに大日本印刷、TOPPANさんの7社が、パートナー企業になってくれました。

長峰:今回、藤幡さんは協賛企業のことを「パートナー企業」と位置付けました。企業なので最初はスポンサーとしてお金の話をしているのですが、プロジェクトを進めていくうちに、一緒に取り組むこと自体にみなさんが価値を見出してくれて、まさにパートナーになってくださった。利害関係がないプロジェクトなので、ワークショップなどでも、普段はあまり交わらない高校生たちや競合企業の社員同士にも交流が生まれたりして、アートの可能性をすごく感じました。

—企業としても、自分たちの生み出した製品が世の中にどう伝わって、最終的にどうなっているのか知る必要があるので、このプロジェクトは考えるきっかけになります。

藤幡:パートナー企業の方たちには、ワークショップへの参加は、あえて会社という立場ではなく個人的に参加をしてほしいと伝えていました。消費者の立場から自分の仕事を見るという機会を提供したかったからです。世の中の商品パッケージがプラスチックだらけなのは、消費者の利便性からきているわけですが、消費者がその利便性を捨ててでもプラスチックを排除したいと動けば、プラスチックの未来は変わっていきます。そういう意味でも消費者の立場でこうした活動に参加し、世の中の考え方をキャッチしていくことは、巡り巡って企業にとって大きな収穫となるはずです。

ワークショップで集まったプラスチックを素材として、モニュメントを制作する。「2023年の貝塚」と藤幡氏。

悲観的な未来を“愛せる未来”にするには

—今後、このプロジェクトはどのような活動をしていくのでしょうか。

藤幡:まずは集まった素材をモニュメントとして形にし、数年おきに展示したいと思っています。そうすると、5年後や10年後にはもう使われなくなっている素材もあるかもしれない。廃棄するプラスチックの記録をしてくれたメンバーで、また同じワークショップをやってみるのも面白いですね。あとは、海外の方もこのプロジェクトを面白がって見てくれているので、カタログをしっかりつくりたいです。

—プラスチックが時代のアーカイブになるということですね。プロジェクトを進めていく中で、一緒に取り組んでいきたい人などはいますか?

藤幡:特に具体的なイメージはありませんが、もう少し輪を広げていきたいと思っています。今回のワークショップは割とクローズドで、都立工芸高校の生徒とその家族や、パートナー企業の中でも個人的に面白がって参加してくれる人、プロジェクトのスタッフやSFCの卒業生など、顔が見える関係性の中で連帯感を築くことを意識しながら進めていました。実際にやってみると、廃棄するプラスチックを6週間記録するという取り組みだけでもすごい経験になったので、そこをもっと大きくしていきたいです。

—最後の質問です。ダイセルでは「愛せる未来、創造中。」というタグラインを掲げ、持続可能な未来を目指しています。お二人の理想とする未来や、これからの挑戦で目指す未来を教えてください。

長峰:先ほどの善悪の話にも通じますが、みんながフラットに接することができる場というのがすごく大切な気がしています。今の時代は昔よりも守らないといけないものが増え、どんどん窮屈になっている。アートじゃなくてもいいのかもしれませんが、人と人とがフラットに関わり関係性を築ける場がもっと増えればいいと強く思います。

藤幡:アートは本来そういうものですよね。「愛せる未来」についての僕の考えは、その話に続くものですが、かなり悲観的です。2050年問題で、地球環境が悪化して人間はその頃にはもう生きていないんじゃないかという説がありますが、それはかなりリアルな状態だと思います。温暖化がもう元に戻せないのであれば、死ぬという前提で考えないといけない。そういう悲観的な見方があるからこそ、何もしないのではなく、それについて考える。みんなが真剣にこの状況を考えていけば、危機感も生まれて今のような生活はしなくなるのではないでしょうか。だからこそ、未来は薔薇色ではなく真っ暗だと認識したほうがいいと思っているんです。

—そうやってみんなが真剣に向き合うようになれば、行動が変わり悲観的な未来も変わっていくかもしれないですね。私たちもプラスチックメーカーとして、現実や展望をしっかりと伝えていきたいと思います。

超分別ゴミ箱2023プロジェクト/ラブ=プラスチック ワークショップ

Photo:Shoichi Fukumori/Text:Tomoko Nomura

メディアアーティスト:藤幡 正樹

メディアアーティスト:藤幡 正樹

アーティスト。80年代からメディア・アートの先駆者として活動。1996年には、日本人として初めてアルス・エレクトロニカ・ゴールデン・ニカ賞を受賞するなど、受賞多数。1989年より、慶應義塾大学にて、1998年からは東京藝術大学で教鞭をとり、2005年同大学大学院映像研究科の設立に貢献。2022年に柳井イニシアティブと全米日系博物館(JANM)との共催にて、日系人の強制収容をテーマとした「BeHere / 1942」展を実現。

- HOME

- INTERVIEW

- 人間にとってプラスチックとは何なのか? 時代をアーカイブする「超分別ゴミ箱2023プロジェクト」

| PICK UP INTERVIEW | PICK UP INTERVIEW | PICK UP INTERVIEW | PICK UP INTERVIEW | PICK UP INTERVIEW | PICK UP INTERVIEW | PICK UP INTERVIEW