INTERVIEW

機能不全のシステムを脱し、自分たちで社会を作る。 未来へ生き延びるための“資本”の再定義機能不全のシステムを脱し、自分たちで社会を作る。 未来へ生き延びるための“資本”の再定義機能不全のシステムを脱し、自分たちで社会を作る。 未来へ生き延びるための“資本”の再定義機能不全のシステムを脱し、自分たちで社会を作る。 未来へ生き延びるための“資本”の再定義機能不全のシステムを脱し、自分たちで社会を作る。 未来へ生き延びるための“資本”の再定義機能不全のシステムを脱し、自分たちで社会を作る。 未来へ生き延びるための“資本”の再定義

林 篤志

SHARE!

機能不全のシステムを脱し、自分たちで社会を作る。未来へ生き延びるための“資本”の再定義

update 2023.12.26

# コミュニティ

# NFT

# web3

# 教育

# 農業

# 資源

今の時代、働き方の選択肢は膨大だ。好きな場所で自分らしく暮らすことが叶いつつある一方で、高齢化や気候変動などの課題と真摯に向き合えば、これまで通りの社会基盤が維持されると信じることは、いささか楽観的に過ぎると言える。現代の日本で生活を送ることには、果たしてどのような価値や課題があるのだろう。

そんな疑問に答えてくれたのは、自然や共同体を共通資本と捉え社会のアップデートを図る組織、Next Commons Lab/paramitaを率いる林篤志氏だ。農業に触れた原体験とエンジニアとして培った視点を併せ持つ林氏は、既存の資源や制度をリフレーミングし、新たな評価軸や価値観で照らしながら、未来につながる社会を自分たちの手で作り出そうとしている。

あるときは地方での創業を支援し、街に活気をもたらす。またあるときは限界集落でNFTを活用して関係人口を創出したり、放置林を適切に管理しカーボンクレジットを生み出すことで経済価値を可視化したり。地方に広がる「余白」を舞台に社会をプロトタイピングする林氏の取り組みはしかし、すべて「生き延びるためにやるしかない」ことでもあるという。林氏の目から見た今の日本と、私たちが生き続けられる未来について伺った。

農作物の種を探して見つけた地方の余白

——林さんのバックグラウンドについてお聞かせください。

林篤志氏(以下、林):地元である愛知県の高専で情報工学を勉強し、あまり考えずにエンジニアとして東京に出てきました。最初の会社を2年間で辞めた後、世田谷区にある廃校を使って、誰でも教授や学生になれる「自由大学」という場を作りました。学びやコミュニティというものに、漠然とした興味があったんです。そうした活動を行う中で、より多くの人に関わるトピックとして「食」に向き合うようになりました。

僕は小学校の頃、祖父母の家に住んでおり、農業を一通り体験していたんです。農作物を育てて食べ、種を採集して保存し、それを蒔いてまた育てて…といったサイクルに、幼い頃から当たり前のものとして触れていました。

林篤志氏/Next Commons Lab ファウンダー/paramita 共同代表

林:食のあり方の根本を探ると、種(たね)に辿り着きます。古くから残る在来種や固定種と呼ばれる品種が日本各地にあるのですが、その淘汰も進んでおり、限界集落で一人しか持っていないような種もある。市販されない在来種や固定種の種を探して、地方を回るようになりました。

種を守ることは、植物の遺伝的多様性の担保だけでなく、それに付随する文化的多様性を守ることにも繋がります。味や形の特徴、それを生かした郷土料理や、さらには歌や踊りや祭りまで。土地固有の種とそれに伴う文化を保存・伝承したり、腕の良いシェフと一緒に広げたりするような取り組みを行なっていました。

——林さんは全国各地で活動しているイメージがありますが、そのきっかけは農作物の種にあったのですね。

林:日本のなかでも特に田舎というか、茅葺き屋根が残っているような限界集落などを回りました。次第に食や種への興味を超え、これほど「余白」があって、新しいことができそうなフィールドは他にないな、と感じるようになったんです。

東京で行うことには、誰かがやっていることの上書きという感覚がありました。対して、地方にはまっさらなキャンバスが広がり、何か面白いことができる予感があって。地域活性や地方創生といった社会的命題よりも、まずは圧倒的な「余白」に惹かれていました。

そんな折、2011年3月に東日本大震災が起きました。あのとき僕は、真っ暗になった渋谷の街で、ラップトップ越しに被災地の様子を眺めることしかできなかった。東京に居続けることへのモヤモヤが重なった結果、3月末には渋谷の拠点を全部手放して、縁があった高知県の旧土佐山村に移住しました。人口1,000人くらいの小さな村で、食と農やものづくりなど、実践的な暮らしを学ぶためのスクールを始めたんです。

自然と生きる術を学ぶ「土佐山アカデミー」の様子

社会への違和感が生んだローカル起業という選択肢

林:旧土佐山村での活動は、やればやるほど可能性を感じましたが、既存の制度や枠組みへの違和感も増えていきました。明らかに変えるべきなのに残っているものを前にして、どこか打ちのめされるような感覚もあって。そんなしがらみと対峙しながら過ごしていたのですが、2015年ごろにふと、社会を変えるというアプローチ自体に疑いを持つようになりました。変えなくていいな、と思ったんです。

自分が持つエネルギーや情熱、限られた時間を、変わるかどうかわからないものに注ぎ込むのは意味がない。むしろ、小さくてもいいから、自分で「社会そのもの」を作ればいいと思い始めたんです。当時はちょうどWeb3やブロックチェーンなど、既存の体制やプラットフォームに縛られず活用できる技術も出始めていたタイミングでしたから、より本腰を入れて活動するため、Next Commons Labを立ち上げました。

——Next Commons Labではどのような事業に取り組んでいるのでしょうか。

Next Commons Labは全国に拠点を持ち、各地の個人や法人のネットワークも豊富。

林:立ち上げ当初から、ローカル起業家の育成支援を続けています。主に都市部に住む方を対象に、自分の価値観や生き様を表現する手段として「地方への移住+起業」という手段を支援してきました。起業と聞くとスタートアップ企業のように急進的なイメージを持つかもしれませんが、僕たちが勧めているのは、身の丈に合わせたスモールビジネスやコミュニティビジネスのようなものです。

縁もゆかりもない場所に移り住んで事業を立ち上げようとすると、それまで活用されていなかった地域の資源が使われ、空き家が新しいお店になるようにして、街の風景が少しずつ変わっていきます。外からの移住者が起爆剤になって、課題解決のサイクルが回っていくようなイメージですね。国の地域おこし協力隊制度も活用しながら、個人の人生に寄り添い、地域の風景を良い方向に変えることに長年コミットしてきました。

最初に立ち上げた拠点、Next Commons Lab遠野のメンバー

非・金融資本を価値づける新たなツール

——移住者ならではの視点が生きる、ローカル起業という選択肢を広めてきたのですね

林:そうですね。しかし、この活動だけでは限界があるとも感じていました。いくら個人が頑張ったとしても、そもそも地方自治や地域における経済のあり方など、根本的なシステム自体に不具合が生じているからです。そのシステム自体も変えて、既存の概念を拡張していく必要があると感じ、Next Commons Labを母体とした会社を立ち上げたり、僕個人としても新たな取り組みを始めたりしました。

——林さんが関わったプロジェクトの一つに、新潟県長岡市山古志地域で、錦鯉をモチーフにしたNFTを購入すると「デジタル村民」としてコミュニティに関われる「Nishikigoi NFT」という仕組みがあります。移住してビジネスを起こすこれまでの取り組みとは、毛色がだいぶ違うように感じました。

林:NFTを買っただけでデジタル村民を名乗れるなんて、過去の感覚からしたらあり得ない話かもしれません。でも、そうやって地域に興味を持った人が外部から関わる権利を開いていくことで、山古志が本当に守りたいものを守るという戦略なんです。

Nishikigoi NFTは、山古志のデジタル村民であることを表す 「電子住民票NFT」。山古志が発祥の地として知られている錦鯉をモチーフにしており、Local DAOの活動の象徴になっている。

林:本来、資本にはいろいろなタイプがあるはずなのに、いわゆる「資本主義」においては金融資本だけを増やすことが重視されてきました。もちろん、金融資本を稼げるのは素晴らしいことです。一方で、森林や河川といった自然資本や、そこに住む人たちの関係性である社会関係資本もバランスよく育んでいくことが重要だと思うんです。

大切なのは、資本の在り方を多元化していくこと。Nishikigoi NFTを購入した人がデジタル村民として関わりを持てるなら、これまでとは違う社会関係資本や、デジタル通貨を介した新たな金融資本の流れも生まれますよね。新しいテクノロジーや仕組みを通じて、これまで重視されなかった資本を、既存の経済価値と結びつけることに可能性を見出しています

——NFTを既存の自治体や制度を超えた、地域との関係の根拠として活用したのですね。森や川などの自然資本についてはいかがでしょう?

SINRAの利用イメージ。カーボンクレジットと紐づいたNFTを購入することで、自然資源保護者が支援され、個人や企業が環境保全をサポートできる。

林:日本の森の多くは林業のために作られた、いわば木材工場としての人工林ですが、今やほとんどが稼働せず放置されています。しかし、木材工場としての価値を失った森林にも、新しい角度から光を当てることによって、本来持っている自然の力を評価できるはずです

森を適切にメンテナンスして、光が入って風が通り、多様な生き物がいられるような状態を作れば、山の保水力が取り戻されて、ミネラルも海に流れるようになります。そうした森や海、農地などは潜在的にCO2を吸収する力を持つため、これをカーボンクレジットと照らせば経済的な定量評価ができますよね。SINRAというプロジェクトでは、NFTを介してカーボンクレジットの保有権を購入できるようにすることで、森を管理して自然状態に戻すプロセス自体を経済性と紐づけようとしています。

後藤友尋/Bipass編集長

——ダイセルのバイオマスバリューチェーン構想でも、森が海と繋がり豊かな環境を生み出す未来を描いています。現状、多くの人工林は厄介なものとして放置されてしまうけれど、新しい技術と組み合わせれば、もっと有効活用できると考えています。

林:川上から川下まで繋ぐ流域単位での思考を、地域の人たちにどう定着させるかが重要ですよね。山は林業のプロだけが入る場所という認識も、専業化や分業化が進んできた結果の一つに過ぎません。SINRAやダイセルの技術を使いながら、普通の人も当たり前のように森に入って、川下での生活に活かせる素材を集めたり、学びの場所として活用したり。自然と暮らしが連動するカルチャーを、知識やツールによって支えていくことが必要だと思います。

中長期で地域のコモンズを守る、第二の自治体「Local Coop」

——森林や川は自然のものであると同時に、その地域に暮らす人たちにとっても、重要な財産と捉えることができそうです。

林:現代はありとあらゆるものが資本化されて、市場に流通してしまいます。経済的な合理性だけで考えると、放置された空き家は壊し、山は皆伐してソーラーパネルを敷き詰めることが妥当かもしれない。実際、短期的なメリットだけを求めて、地域に関係のない人が市場から買い上げる事例は各地で起きています。

けれど、中長期的なタイムスパンで見たら、そうした開発はまったく合理的ではありません。景観は崩れるし、土砂災害なども起きやすくなってしまいますから。意識しなければ放置されてしまう空き家や自然資源も、地域にとっての大事な財産として捉え、長く守っていくためには、新たなガバナンスモデルが必要になるはずです。

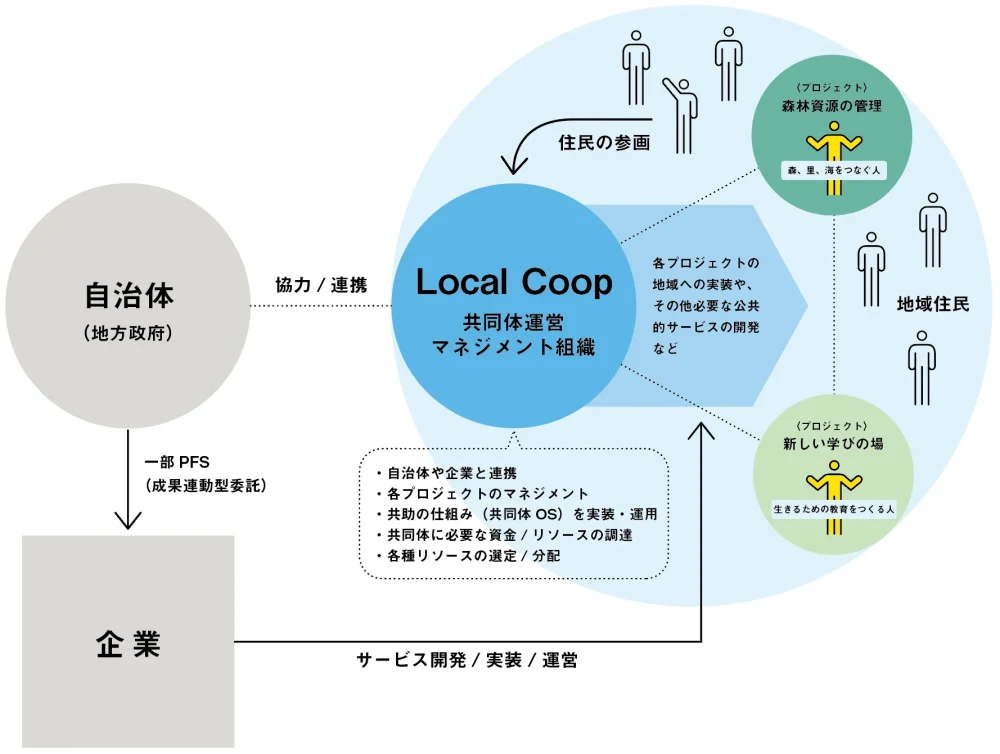

そうした地域のコモンズ(社会的共通資本)を守るための意思決定は、民間だけではもちろん、自治体だけでも難しい。“私”でも“公”でもなく、その中間にある“共”の部分で保持していくために、僕たちは「Local Coop」という組織を立ち上げようとしています。

Local Coopの概念図。自治体や起業に委ねるのではなく、地域住民も連携して共同体を維持管理していく。

林:Local Coopの役割は、地域における空き家や空き地、耕作放棄地や生かされていない森林資源をしっかり共有財産にして、地域住民、そしてその地域のことを数十年・数百年という単位で考えられる人たちによって意思決定するための機構になることです。現在は奈良市月ヶ瀬地域と三重県尾鷲市の2箇所で、先行してプロジェクトをスタートしています。

——住民や関係者がより地域に主体的に関わるための方法と言えそうですね。Local Coopは「第二の自治体」と紹介されることもありますが、既存の自治体のあり方も変化していくのでしょうか。

林:日本の喫緊の課題は人口減少と高齢化で、2040年までに1,700以上ある基礎自治体のうち半数が消滅すると言われています。その数字にピンとこなくても、結局の問題は「住みたい場所に住めなくなる」ということなんです。

“合理的”に考えたら、中山間エリアに行政が投資するコストが割に合わないから、全員が都市部や市街地に移動して、コスパがいいスマートシティに住むようになるかもしれない。行政の運営という意味では合理的かもしれないけれど、日本の山や海、自然の中で共生してきた歴史を省みることも忘れてはいけません。

北から南まで広がる圧倒的な自然のなかで、日本には里山・里海という言葉も根付いていきました。どれだけ人口が減って、どれだけ高齢者が増えても、人々がそうしたエリアで営みを続けていくためには、自然資本を従来産業の枠組みだけで考えてはいけない。もっと多元的に評価して、複雑なものを複雑なまま扱っていくことが重要であるという共通意識を作ることが必要だと思います。

林:僕はエンジニアだったので、自治体の運用も含めて、社会を動かすシステムの限界のようなものを感じる場面がありました。もちろん今導入されているシステムだって、以前よりは良いものとして始まったはずです。ただ現代では、その多くが老朽化し、システム不全を起こしても使われ続けてしまっている。さらに、そのオーナーシップはとっくに手放されています。それならば、誰もがシステム、ひいては新しい社会を小さくても無数に作り、改善し続けた方が良いと思うんです。

未来に生き延びるため、究極の利己を突き詰める

——林さんの考えに共感する個人や企業は多いと思います。一方で、経済的なコストがボトルネックになり、具体的なアクションに踏み切れないケースも多いのではないでしょうか。

林:ビジネスとしての成長性や市場からのプレッシャーなど、いろいろな観点があるでしょう。でも最近は、シンプルに「生き延びるためにやるしかない」という感覚になってきました。僕らの年代はまだ50年くらい生きるかもしれないし、子供や孫の代を考えたら更に長い。数十年単位でビジネスが上手くいったところで、生き延びられなかったら意味がないんです。だから、自分たちのビジネス云々以前の話で、できる限り多くの人が生き延びるための手段をつくろうよ、と思うようになりました。

僕たちの活動は、生物多様性やマルチスピーシーズという観点で語られることもありますが、どこまで突き詰めても中心には「利己的な人間」がいます。その利己性を究極まで追い求めたら、他の生物と共存しなければ生きられないわけですから、必然的に利他的になるはずなんです。中途半端な利己ではなく、生き延びる最適解を探すために、地球の一員として究極の利己を考える。そういったコンセンサスを作り上げていくべきなのでしょうね。

林:おそらく、デジタル村民やLocal Coopといった発想は、10年前には相手にされなかったはずです。今になって受け入れられているのは、未来への危機感にリアリティが生じているからでしょう。そういう感覚が芽生えていることは、見方を変えれば一致団結するためのチャンスとも言えます。ここで僕たちの持つ力を一気に注ぎこまないと、間に合わずに共倒れしてしまう。ギリギリのところで垣根を越えて、未来にバトンを受け継ぐ可能性が残されていると思います。

——日本のみならず、世界全体を見ても同じようなことが言えそうですね。最後に、ダイセルは「愛せる未来、創造中。」というタグラインで誰もが愛せる未来を描いているのですが、林さんにとっての「愛せる未来」を教えてください。

林:自分たちで作っていける未来しか愛せない、かな。誰かに与えられた中から選ぶのは、まやかしだと思うので。食べ物をスーパーで買うのではなく種から育てたり、ハウスメーカーの代わりにDIYで家を建てたりと、消費以外の選択肢を持つことが大事なのだと思います。

自治体というシステムだって、作り替えていけるはずです。そもそも、自分たちの暮らしを良くしていくために、年に数回の議会でよくなるはずがないんですよ。こうした構造的な問題やシステムの不和も、あらゆる場面で生じているでしょう。

僕たちの意思決定プロセスを因数分解していくと、「誰と一緒に決めていくか」という問いが現れます。今は仕組み化や効率化が行き過ぎたあまり、それがわからなくなっていますよね。漠然と良い未来や次世代というけれど、それが対象としているのは果たして誰なのか? そういうことを考え、築いていくフィールドが、地方にはたくさん広がっていると思います。

文:淺野 義弘/写真:福森 翔一

Next Commons Lab ファウンダー/paramita 共同代表:林 篤志

Next Commons Lab ファウンダー/paramita 共同代表:林 篤志

Next Commons Lab ファウンダー。 エンジニアを経て独立。2009年、「自由大学」の立ち上げ に参画。2011年、高知県土佐山にて「土佐山アカデミー」を共同創業。2016年、自治体・民間企 業・起業家など多様なステークホルダーを巻き込みながら、ポスト資本主義社会を具現化する ための社会OS「Next Commons Lab」プロジェクトを開始。日本の将来をかえる社会起業家・ 日本国内で3名が認定。日本財団・特別ソーシャルイノベーターに選出(2016年)。Forbes Japan ローカル・イノベーター・アワード(2017年)日本の地方を変えるキーマン55人に選出。

- HOME

- INTERVIEW

- 機能不全のシステムを脱し、自分たちで社会を作る。 未来へ生き延びるための“資本”の再定義

| PICK UP INTERVIEW | PICK UP INTERVIEW | PICK UP INTERVIEW | PICK UP INTERVIEW | PICK UP INTERVIEW | PICK UP INTERVIEW | PICK UP INTERVIEW